| 森林文化のホームページへ |

| 森林文化のホームページへ |

|

くろんど池ハイキング

| 観察会 : 2025(令和7年)年3月14日(金) 時間 : 10時30分〜15時 天候

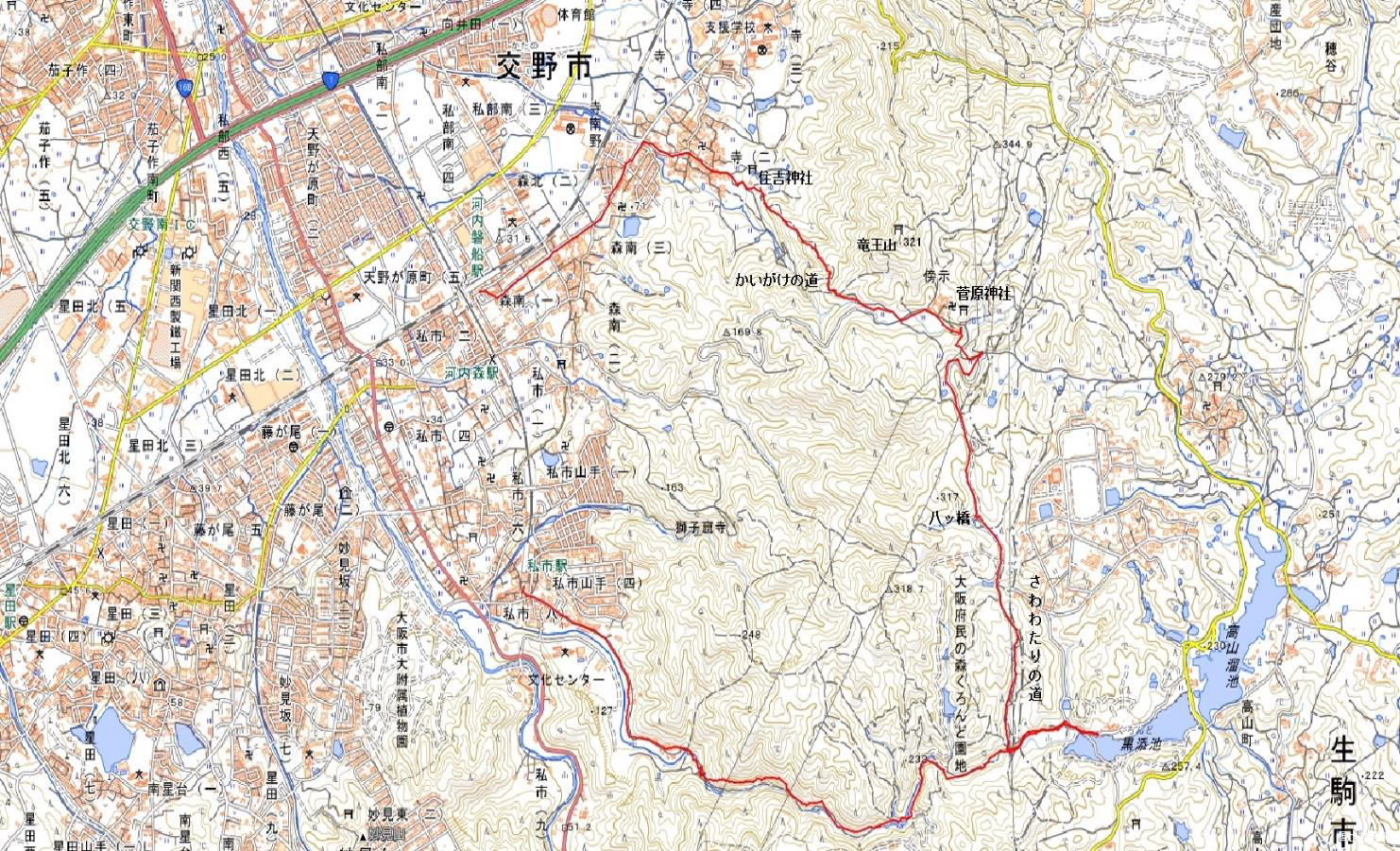

: 晴れ コース : 京阪私市駅→月の輪滝→すいれん池休憩所→くろんど池(昼食)→さわわたりの道→菅原神社 →かいがけの道→JR河内磐船駅 コースタイム : 京阪私市駅(10:33)→月の輪滝(11:10)→すいれん池休憩所(11:40)→(12:02)くろんど池 ・昼食(12:50)→さわわたりの道(13:00)→八ツ橋(13:25)→傍示分岐(13:42)→ 菅原神社(13:50)→かいがけの道(13:56)→貝掛の道入口(14:31)→JR河内磐船駅(15:00) 解散 参加者 : 13名 <観察会概要> |

|

|

|

| 私市駅前 | 月の輪の滝 | 右岸ルートと左岸ルート |

| 私市の駅前で体操を終えた、近くにある植物園前を流れる天の川との合流地点に特異構造で国の登録有形文化財に指定されている尺治川砂防堰堤がある。この尺治川に沿って月の輪の滝に向かう、落差6mほど、昔は修験道の修行場で別名は金剛の滝。 |

左岸ルート |

|

|

| 合流地点 | すいれん池休憩所 | |

| くろんど池に向かうルートは右岸の階段と旧ルートの断崖で微妙な左岸ルート、皆さん元気で左岸ルートへ挑戦、滝上部で右岸ルートと合流、くろんど園地の「すいれん池」休憩所に向かう。一時の休憩後ミズギボウシなど残念ながら季節外れの標識が所々にある路を「くろんど池」へ。 | ||

|

|

|

| ミズギボウシ | くろんど池 | テーブルを囲んで昼食 |

|

池の周辺に風でパタパタと旗が、浅香山部屋とある。 浅香山部屋は15代浅香山(元大関・魁皇)が、2014年に友綱部屋から分家独立して浅香山部屋を創設。広報によれば現在実施中の大阪場所宿舎が「くろんど池荘」で3月22日まで朝7:30頃〜11:00頃まで朝の稽古が自由に見学できとの事。 池から来た道を少し戻って、さわわたりの路に、雑木林の中を流れる小さな沢で上を見上げると大きなナラがコブ病に、調べてみるとは糸状菌が原因との事。 |

| 稽古小屋 |

|

|

|

| 食事を終えて | コナラ | 鈴なりのコブ |

| カタクリの森を通過しラクウショウ群落がある八ッ橋へ、ヌマスギ属で落葉針葉樹。幹の下部は広がり地面から呼吸根が隆起している。ここでは湿地に生育し水中から気根が多数出て4月頃には気根と気根の間に水芭蕉が咲く。 |

|

|

|

| カタクリの森 | ラクウショウ樹林 | 八ッ橋 |

| 中世熊野街道の熊野遥拝所として八王子をお祀りした社跡や蝋梅、梅、椿の花を見ながら竜王山参拝口(標高321mで椀を伏せたような円頭状の山、説明には山頂に竜王石と呼ばれる巨石の上に祠があり竜王社が祀られている、京都の神泉苑の龍神から分霊され、干ばつが続くと竜王石の北側にある雨乞いの石前で護摩を焚き雨乞いしたと)を通過し「かいがけの道」へ。 |

|

|

|

|

| 社の後 | 蝋梅 | 菅原神社の鳥居 | 椿 |

|

|

|

| 梅の花々 | 竜王山登山口 | |

|

|

|

| かいがけ地蔵 | 天王山と石清水八幡宮方向 | 伏拝所 |

|

|

|

| 住吉神社 | かいがけの道 案内 | 寺灯篭の辻 |

| かいがけの道は住吉神社から奈良の王子まで河内と大和を結ぶ古道で貝掛道または峡崖道と呼ばれた道で大和に大仏が建立されるときも、仏師たちが行きかったと伝えられ、道筋に多くの地蔵や伏拝(ふしおがみ)が点在する。室町時代後期頃に造立された地蔵菩薩の「かいがけ地蔵」もあり、歯痛の患者を助ける歯痛地蔵とも呼ばれ、願掛をして治った者は箸などを供えたらしい。また諸般の事情で自由に社寺に参拝できない人々が身近な地から遠方の神仏などを拝むため設けられた伏拝があり、長岡京市の柳谷観音、京都市の愛宕山大権現、八幡市の石清水八幡宮の社寺名を刻印した石塔などが建てられている。最後に江戸時代に各寺社の講によって建てられた愛宕山や二月堂、柳谷観音など刻み込まれた石灯篭がある寺灯篭の辻を通って河内磐船駅に着く。変化に富んだコースであったが実施時期選定の難しさを改めて考えさせられた。 |

|

| 足跡図 歩行距離約8.5Km |