気象庁の概要 |

UP 2015.6.14HRY

| 大阪管区気象台/難波宮地下遺跡・大阪歴史博物館 |

■日時:2015年6月12日(金) 天気 晴

■集合: 9:45 大阪谷町4丁目大阪合同庁舎4号館ロビー

12:45 大阪歴史博物館1階玄関

■見学先 :10:00―12:00 大阪管区気象台

:13:00―15:00 難波宮地下遺跡・大阪歴史博物館

■参加者 :環境科38名

Ⅰ大阪管区気象台

異常気象が頻発している昨今だが、今後も集中豪雨、地震、津波、火山噴火などによる重大災害が懸念される。気象台の組織、最新の気象管観測体制、予測技術などについて各部門の担当者からの講話を聞き、多くの質問にも対応いただき有意義な学習が出来た。最後に限られた時間になったが2班に分かれて現業部門の見学を行った。

◇講話:10:00-11:45

1.気象台の組織・業務について:総務部・業務課 竹田広報係長

大阪管区気象台は、三重県を除く近畿地区、四国地区、山口県を除く中国地区を管轄し、5300名体制で地区各気象台や、気象庁、全国ネットとも連携して、気象観測、気象状況の監視・予測情報の地域への伝達を行っている。また地震・津波・火山の監視体制も強化して災害から国民を守るためにも順即に情報を把握している。

昨今のトピックとしては昨年打ち上げられた新しい気象衛星ひまわり8号が7月7日から正規に運用される。東経140度の赤道上約36、000kmの静止衛星軌道から日本では2分30秒ごとのきめ細かい情報が発信されるので、大いに期待されている。その他多くの有効な情報を提供頂けた。

気象庁の概要 |

2.地震について:地震火山課 石川担当

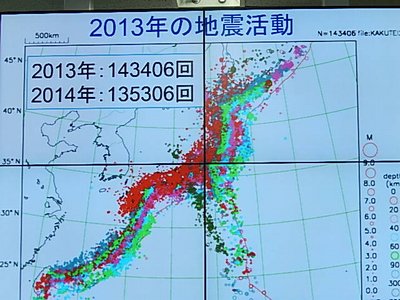

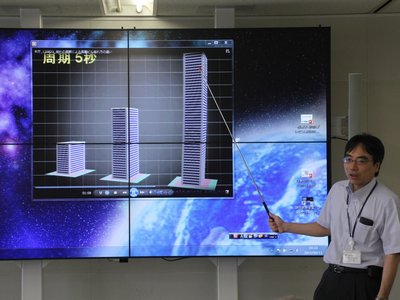

日本列島付近のプレートを立体眼鏡で見る。地震活動は2011年30万回から2014年14万回へ収束している。高層ビルでは震度より長周期地震動対策が求められる。

2011年をピークに地震回数は減少している |

地震周期と高層ビルの揺れについて |

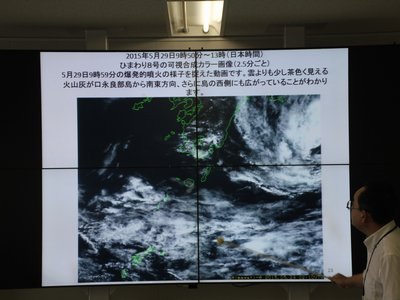

3.最新の観測体制について(ひまわり8号など):観測課 渡辺担当

ひまわり8号は、7号に比べて飛躍的に能力が向上し、高解像度でカラー画像で情報を提供する。黄砂や口永良部島の噴煙もとらえることができる。

衛星での観測体制について |

飛躍的に能力が向上した8号(7/7運用開始) |

口永良部島の噴煙もとらえる |

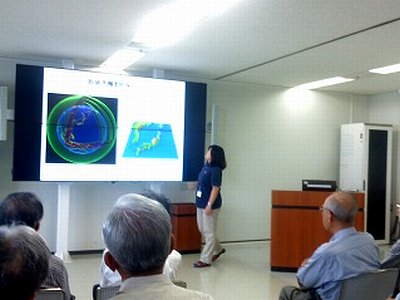

4.気象予報などについて :予測課 河野担当

数値予報モデル(全球、メソ、局地)について説明。全球を地上から高層まで20km、5km、2km格子で予測している。レーダナウキャストでは250m四方、5分間隔の

気象情報を提供できる。

天気予報のできるまで |

数値予報モデルの解説 |

◇現業部門見学:11:45-12:00

2班体制で順番に現業部門を窓ガラス越しに見学する。その間、ひまわり8号の種子島での打ち上げ映像を観る。

天気予報観測データ室 |

アメダス観測露場 |

限られた時間になり、今回は屋上の観測装置、アメダスなどの装置は見学できなかった。

![]()

Ⅱ難波宮地下遺跡探訪と大阪歴史博物館

今からおよそ1350年ほど前の飛鳥時代、歴史博物館の建つ敷地には難波長柄豊碕宮という宮殿がおかれていた。

ここから発掘調査で出土された沢山の倉庫跡などの地下遺構と歴史博物館の見学から、大阪で培われた歴史遺産・文化遺産に基づき、都市大阪の歴史に理解を深め、「歴史との対話」を大切にしながら、現在の社会・文化・環境を考える事が出来た。

大阪歴史博物館

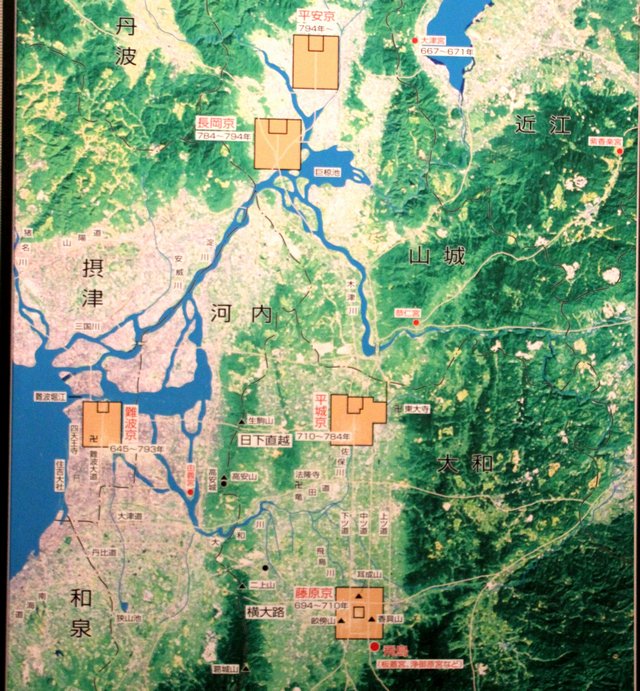

遷都(飛鳥→前期難波京→藤原京→平城京→後期難波京→長岡京→平安京) |

1.難波宮地下遺跡探訪 13:00-13:30

3班に分かれて遺跡ガイドボランテイアからの説明の後、地下遺跡の探索を行った。大阪は日本最古の都であったことを認識した。

難波宮地下遺跡図(茶色の点が柱跡)

ボランティアガイドの案内で |

倉庫群の柱跡 |

地下遺跡 |

2.歴史博物館 13:40-15:00

大阪歴史博物館は都市大阪の歩みを、4つの時代(難波宮、中世、近世、近代)に分けてビジュアルにダイナミックに紹介しています。自由に各フロワーを見学し、大阪の歴史について学んだ。

難波と地形の変遷(古墳時代~難波京の上町台地) |

難波京 女官 |

難波京から平安京へ遷都の様子 |

近世:江戸時代

近代:大正から昭和

文/青木・沖本、写真/大野・加藤、編集/平山

企画担当:3班 青木俊之/沖本然生