�@�@�@

| �k�P�l�@�^�}�m�C�|�{�ЍH�ꌩ�w |

UP 2013.07.22 �h�r�g

�V�j�A���R��w�Z����7���x�@�{���w

| �^�}�m�C�|�{�ЍH��E�u�|�щ��v�u���|���v�@���w |

�������F�@�@2013.7.19(��)�@8:50�`16:00 �V�C�@��

���W���F�@�@���w�O��S�r���O�@8:50

���s��F�@�@�^�}�m�C�|�{�ЍH��i��a�S�R�s���a�H�ƒc�n���j�A�|�щ��E���|���i����s���R�j

���Q���ҁF ���ȁ@�S�P��

�ړI

�P�D�l�Ԃ���������č�����ŌÂ̒������ŁA����ł́A���N�ێ��̂��߂̐H�����ɏd�v�Ȗ������߂Ă���|�̐����H���𗝉����A�|���H�����Ō��N�ێ��ɉʂ����Ă�����\�ɂ��Ċw�ԁB

�Q�D���{�̓`���ł��钃�̕����̓���̈�ł���u��⣁v�̐���H�������w���A���̋Z�p�̈�[��m��A���̕������������B

�s��

| �X�F00 ���o�� �@�@�@ 10�F00�`12�F00�@ �@ �^�}�m�C�|�{�ЍH�ꌩ�w �@�@�@�@12:00�` �@ �@�@�@�@ �ړ� �@�@�@�@13�F00�`13�F30�@ �@ �|�щ��ɂĒ��H �@�@�@�@13�F40�`14�F50 ��⣂̐�����������w�B�����E���َq�����������B �@�@�@�@15�F00�` �|�щ��o�� 16�F00 ��㒅 |

�@�@�@

| �k�P�l�@�^�}�m�C�|�{�ЍH�ꌩ�w |

�X���@�����o���A�~�c�����_�����A�����㓹�̖@����IC�o�R�Ń^�}�m�C�|�{�ЍH�� �Ɍ������B�@�Ԓ��Ń^�}�m�C�|�̉�Ђ̊T���̐����i����j���������B�i�^�}�m�C�|�̖{�ЍH��͏ȗ͖��l����O�ꂵ�A�܂��g�`�b�b�o�̎��H�ɂ��A�����q������N���A���A�ŐV�s�̐ݔ����������H��ł��B�j

10���`�P�Q���@�@�H��̊O�ς̓����K����̗��������������̌����ł������B

���w�n�܂邪�A�H����ł̃J�����B�e�͋֎~�Ƃ������Ƃł���A���̂��ߐ����H�����w�̎ʐ^���Ȃ��̂ŗ������������B

�i�R�����g�c���w�����Ȃ��H�ꂪ�������A���w������Ă��邱�Ƃ͕]���ł���j

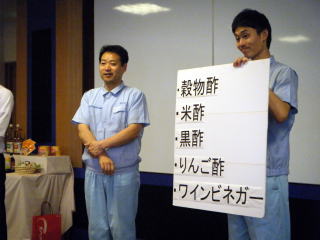

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�D���C���ɂāA�u�|�̐��@�v�̐��� �|�̌����́A�āA�唞�⏬����R�[���Ȃǂ́u�����v�A�����S��u�h�E�Ȃǂ́u�ʎ��v�B �������y��ۂŃA���R�[�����y�ˁ@�|�_�ۂ������Đ|�_���y������Ɛ|�ɂȂ�B �|�_���y�̂����ɂ́A�u�Òu���y�v�Ɓu�ʋC���y�v�̂Q������B �u�Òu���y�v�́A1�����قǂ��̂܂ܒu���Ă��������ŁA�[�݂̂��閡���o��B �u�ʋC���y�v�́A2�`3����C�����Ă��������Ďd�グ��B�������肵�����ƂȂ�B |

�|�̐��� |

�|�̎�ނɂ��� |

�����|�Ɗ֘A���i |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�D��ǂɕ�����Đ������C�����w ���߂ɁA�W�����ŁA�l�`�ɂ��s�A�m���t���B �R�����g�c�@�|�ɂĂ̏ڂ������j�ł��������Ă���� �̂��Ǝv������P�Ȃ�Ȃ̉��t�Ŕ��q�����Ƃ����l�����������悤���B �����Əڂ������j�ɂ��G��Ăق����B�@�Q�l�܂łɁu�^�}�m�C�|�v�̂��ƂɊȒP�ɐG��Ă����B �@���@��ł͂��̐̂���u�a��|�v�Ƃ������|�̐������@���`������A16���I�����Ɂu�ʔU��i���܂̂��j�v�Ƃ������W���g�p�����悤�ɂȂ����B 1893�i����26�j�N�ɂ́A�A�����J�E�V�J�S�ŊJ�Â��ꂽ�����Ŗ��_���v�܂����B 1907�N�ɁA���{���̐|��5�Ђ��W�܂��㑢�|������ЂƂ��đn�Ƃ���A1963�N�Ɂu�^�}�m��|������Ёv�ɎЖ���ύX�B1994�N�ɎЖ��o�L���u�^�}�m�C�|������Ёv�ƕύX���Č��݂Ɏ���B ���̍H��́A1968�N�ɂł����Ƃ̂��ƁB �����������̉���ʂ�A�h���A�q�����l���ċʘH��ʂ�A�����H��ɓ���B �q�ɂƂS�̐����ꂪ����B �^�}�m�C�|�́A�u������H��v��ڎw���A�ϋɓI�Ɍ��w�҂�����Ă���Ƃ����邾�������āA���w�җp�ɂ��ꂢ���O�~���~����Ă���B �����O�~�̐��|�͏]�ƈ������Ƃ̂��ƁB ������̃G���A�́A��̑����猩�w�҂����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă���B�@�����̓G���A���ƂɊ��S�ɕǂŋ���A�G���A�E���C�����ƂɎ����E���x�E�q���x�̃��x���i�K���݂����A�]�ƈ������ɓ��鎞�͓O�ꂵ�ĉq���`�F�b�N���Ȃ���Ă���B�����G���A�́A�傫���A�������A�u�����h���A�d�グ�����̂R�ɕ������Ă���B �܂��A�f�ނƂȂ镲������̃G���A�ɓ���B�I�[�g���[�V���������i�݁A���̕����̏]�ƈ��͂Q�`�R�l�ł������B ���ɁA�����H���̃G���A�����A�����͑��u���������Ȃ��̂ŁA�ڂ����̓r�f�I�ōH���̗��������B �@ �Ō�ɁA�e��l�߁E�����̗��������B�e��́A��ɂ͌y�ʉ����l���āA�v���X�`�b�N�̂��̂��g���Ă���Ƃ����B �e��̑傫���ɂ���āA���C���̗����X�s�[�h���Ⴄ���A�����ł��I�[�g���[�V��������������ł���B�@�����A�r���̒��g�Ɉٕ��������Ă��Ȃ����ǂ����̃`�F�b�N�͌W�̏]�ƈ�������Ă��邵�A���o�`�F�b�N�͎Ј������B�Ј��́A�����҂�����āA200�l���炢�Ƃ̂��ƁB |

�W�����ɂČ��w |

���N�����̎��� |

���y�Y�����������܂��� |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�D�u�|�̌��\�v�̐����Ǝ��^�����i���C���ɂāj �E�|�̌��\�@�@�@��J�@�@�A�J���V�E���̋z���@�@�B�������ʁc���t���ʼn����ɑւ���̂Ƃ��Ďg����@�C�h���E�E�� �ɂ��Ă̐���������A�܂��A�^�}�m�C�|�̐��i�ł���50�N�̓`�������u�����̂��v��u�������ؒ������v�A�u�͂��݂��|�_�C�G�b�g�v���̃h�����N�ނ̐�`�������� �E���^�����k�H�꒷�ɂ�鉞���l�̎�Ȃ��� �|�_�̔Z�x�̊�ɂ��āˁ@JAS�@�́u�H�|�i���\����v�ɂ��A����ɂ��\���̖��̂�p���邱�ƂɂȂ��Ă���B�Ⴆ�A�����|�́A�����̎g�p�ʂ�40g/l�ȏ�̂��̂��w���B �����ɑ����͂ǂ����Ă��邩�ˁ@�𔔂͉ƒ{�̃G�T�Ƃ��ď������Ă���B�L���́A���ɋz�������ď������Ă���B�@���ɋߗגn��Ŗ��ɂȂ������Ƃ͂Ȃ��B ���^������A���y�Y�̐��i�����������A�S�̎ʐ^�̎B�e�����āA��Ђ���ɂ����B �E�R�����g ��̌Â����犵��e���^�}�m�C�|������Ђ����h�ɂȂ�A���w���Ԃ͂T���`�P�O���Ƃ̂��Ƃō���̊��ƂȂ�܂����B�H�ꌩ�w�\�����̃t�A�b�N�X���U���P�V���A�\���݊������V���P�Q���ƂȂ�A���w�ē����x���Ȃ�A���Ȃ̊F�l��ǒ��ɂ��S�z�������܂����B���E�v��̑�ς���ɐɊ����܂����B �܂��l�Ԃ������Ă���Ԃ͑����Ɋւ�炸���ɂȂ����ėv��̂ł́i�̂̐������`���݂̐������j�Ɗ����܂����B |

|

![]()

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@[�Q]�D�u�|�щ��v�u���|���v�ł̌��w

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�P�R�F�O�O�`�P�S�F�T�O�j

�P�Q���`�P�R���@�@����s���R�́u�|�щ��v�ֈړ�

�Ԓ��Œ�⣂̗��j�̎��������Ă̐����i�H�K�j��������

�P�R���`�P�R���R�O���@�@�@�@�@�@�|�щ��ɂĒ��H

�P�R���R�O���`�P�S���R�O���@�@ ���|���ɂĒ�⣂̐�����������w

14�F30�`14�F50 �@�@�@ �@�@�@�@ �|�щ��ɂĂ����Ƃ��َq����������

| ���@��⣂̗��j�Ȃǂ̂��ẮA�u���|���v�ł̈�c����̎����ł��b���ꂽ���A���̊T�����Љ�Ă����B ����⣂̗��j���@�@���R�̒�⤂ł́u⣁v�̎����g�����Ƃ��ʗ�ł��B �ޗnj�����s�̍��R�n��ł́A��⣂ƕ��ہA���ۓ��̒������|���i����������A��⣐��Y�͔N��70���{�őS����90�����߂Ă���B���{�ł́A16���I�A���̓��̋����ƂƂ��ɒ�⤂̐��Y�n���L������݂Ă����܂����B�@�@ ��������A���R�͑�a���Y���S��R���Ƃ����A��R���������x�z���Ă��܂����B ��R���̗��h�̎��j�̏@��i���������j�͑m���ƂȂ�A�������̋߂��ɉ��~���\�������A���c�����������n�n�������A�e���̂������@��ɖ����𒃘q�̒��ł��������铹�����˗������B����ɉ����ď@�䂪�l�Ă����̂��u��⣁v�ł��B���̌�A��y���V�c����ނ̑�������⣂Ɂg���n�h�Ƃ������O��t���Ă��������A�u���n��⣁v���L���ɂȂ�A�̎�͒n���E�Ɩ��́u��R�v���u���R �v�ɉ��߂܂����B �]�ˎ���A���R���͋��ɉƂɎd�����鎖�ɂȂ�A�ꑰ�𗦂��O��̋{�Â֕��C�������A���R�𗣂��܁A�Ɛb�̏\�Z���ɔ�`�̒�⣐���E�̔����������B�ȗ��A�����Ɛb�\�Z���͈�q���`�Œ�⣂̐�������Ă����B �Ƃ��낪�A���a�̎�����}���āA�l�s���̂��߂��̐��x�͕���A�Z�p����ʂɌ��J�����l�ɂȂ����B�܂��A���R���Y�̒�⣂́A���a50�N�ɍ��́u�`���I�H�|�i�v�̎w������B ��⣑��聄 ��ɁA�W�|�i�͂����j���ގ��ɂ���B�@�d���S��̂���R�N�ڂ̒|��11���`�Q���ɂ����Đ�o���A���Ŏϕ����A�����Ă���P�����I�V�����ɂ��A���|�ɂ���B���̌�A���������琔�N�̊ԁA�q�ɂŐQ�����Ă�����H����B�|�ނ́A����Ƃł͔��|���A�\��Ƃł͔��|���A���ҏ��H��Ƃł͎��|���g���B ���@���|�i���������j�c�@�V�R�̒|�Ől�ƂɎg���Ă������|�ŁA���ˁA�͘F���̉���������āA�������F�ɂȂ����|�B���R�ł͓V�R���|�݂̂��g�p���Ă���B �|�щ��ɓ����������A���̓����Ƃ���鏋���ł������B�M���ǂɂȂ����獢��̂ŁA���C�������Ƃ�A�����Ō��C���Ȃ���A�H���������B |

�|�т����Ȃ��璋�H

�|�щ�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �P�D��⣑���̎������w�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i13�F40�`14�F15�j

�@�x�Y��̐��̓��H�̉��ɂ���u���|���v�ɓk���ňړ����A��c�L�߂���̒�⣑���̈�[�����w����B��c����́A��q���`�̋Z�p���p����Ă����q���ł��邪�A���q�@�̔��|���J�̖͑��i���쐬����ȂǐV�������i�J���ɂ��`�������W���Ă�������B

��c����͎��Ԃł̐����钆�ŁA�|�C���g��}���Ď�������v�̂悭�������ꂽ�B

�܂��A���|��{����~���`�́u�R���v�����i�U�قǂƂ��j�B���ɁA���ƂȂ镔���̔���ނ��A���{������ߋ߂��܂�16�����Ɋ���B�����������ꂼ����O���ɂ��������āA�|�̓����O���炾���c���A�ړI�Ƃ���䐔�Ɋ����Ă����B���\�{���Ȃ�16�����������ꂼ���5�������A����ɕs�ϓ���2�Ɋ���i������j�B����ɐZ���ď_�炩�����āA��̓�����������悤�ɍ킢�Ŕ������Ă����i�����j�B�O��̖ʎ�������B�d�グ�́A���ŕ҂�ŊO����L���A�����������Č`�𐮂���B�ȏ�̍s���ł��邪�A���ɁA������A�����̑@�ׂŔ����Ȏw��̍�Ƃ͊��Q������ꂽ�B�I���ɁA��q���`�̂��̋Z�p�͍�����p����Ă����܂����Ƃ̎���ɁA�u����o�c�ʂŋꂵ���̂œ���ł��ˁv�Ɠ������Ԃ��Ă����B���́u�`���H�|�i�v�w��̕⏕���͍��R�̎Y�Ƒg���ɂ͓��邪�A���삳��Ă�����ɂ͊W���Ȃ��Ƃ�����ꂽ�B������A�W�����i������������������A�j�̕��̉��l���͎����̎��ɍ�������������I��Ŕ����Ă����悤���B

���|��{����~���`�́u�R���v����� |

��⣑���̓`���̋Z���������Ȃ������ |

�d�グ�́A���ŕ҂�ŊO����L���A�����������Č`�𐮂��� |

�`���̋Z�Ɋ��S |

�W�������i |

�e���h�̒�⣂̓W�� |

| �|�щ��̘a���œ��{�뉀�����Ȃ���A�e���A�p�ӂ��Ă��������������ɂ����𒍂��A��⣂Œ���_�āA���َq�����������B��⣂͉��x���g��ꂽ���A��悪��������Ă����B�ق�Ƃɑ@�ׂȓ���ȂƉ��߂Ċ����A�a���̊|�����̕����̉��߂�_���Ȃ��炭�낢���B ����́A�������ł�����A�|�тƂ��~�y���̐ՂȂnj��w�ł��Ȃ������̂��c�O�ł������B |

|

|

���A�Ɂ@�����������ā@���肬�肷�@�@�@��O��

����́A�������ł�����A�|�тƂ��~�y���̐ՂȂnj��w�ł��Ȃ������̂��c�O�ł������B�@

�W���ʐ^�B�e��A�o�X�ւ̏�荞�݁@

�P�U���@�@�@�@�@�@�A��@�i�q���w�����K�[�h���ɂĉ��U

��/�H�K�A����A�o��/��A�ʐ^/�H�K�A�ѐ��A���R

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@���,���b��/�H�K�A����@�@