|

UP 2012.7.15 ISH

7・31追記

シニア自然大学校環境科2012年6月度7月度 野外活動

東北復興応援ツアー

■日時:2012.6.17〜6.19、7.8〜7.10

■集合:新大阪駅 8:00

■行先:平泉中尊寺、三陸海岸被災地

■参加者:環境科 1便8名、2便5名

|

行程

1日目;新大阪8:40発(新幹線)−仙台〜平泉(世界文化遺産)〜盛岡(宿泊)

2日目;盛岡〜小本(三陸鉄道)−宮古〜浄土ヶ浜〜陸前高田〜南三陸町(宿泊)

3日目;南三陸町〜松島〜仙台(新幹線)−台風接近で2時間浜松駅停車大阪(23:20着)

(2班は好天に恵まれ予定通りの帰着)

| 今回のツアーは被災した現地で見て、聞いて、貴重な教訓として今後の防災・減災に活かす目的で企画された。 仙台までの新幹線からの車窓の風景は福島を過ぎても、地震による建物の倒壊は見当たらなかった。 いわゆる田舎の木造古民家はなく、住宅メーカーの軽やかな全国共通のデザインの住宅が建ち並んでいた。 地震による建物の倒壊は阪神大震災と比較して少なかったと実感した。耐震補強が進んでいたのと、都市直下型地震とプレート型地震の揺れの違いがあったのだろう。ただし後で見た津波の被災地でのコンクリートの基礎だけを残し建物が消滅した光景は、観測史上最大の地震の大きさと津波の怖さを見せつけられた。 また今回のツアーでは福島の海岸線には立ち寄らなかった。いや立ち寄れない現実が頭に真っ先に重くのしかかってきた。 仙台駅へは予定通りの13時50分に到着し、ここからはバスでまず平泉の中尊寺を参拝した。今回の震災にも持ちこたえたということも世界遺産登録の理由になったそうだ。バスは一路一日目の宿泊地である盛岡市に向かった。 途中の東北自動車道わきの森林は落葉広葉樹いわゆるブナの森の新緑がまぶしく、ホオノキ、キリの花が少し盛りを過ぎていたが咲いていた。道路わきには何故かシンジュ、ハリエンジュの外来種の木が多かった。新緑の中で木立に巻き付くマタタビの白い葉が花のように目立っていた。このあたりの高地にはヨーロッパのエーデルワイス(セイヨウウスユキソウ)に似た日本産のエーデルワイスであるウスユキソウ、ミネユキソウの高山植物が咲いているという。またこの地方のアカマツはスギのように直立して育つという。 |

まず中尊寺金色堂へ |

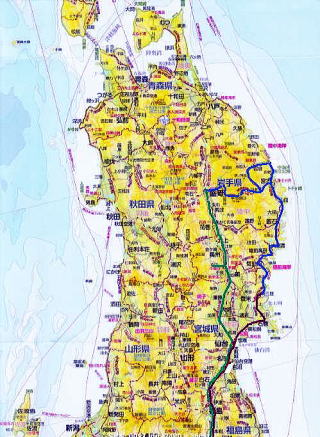

| 浄土ヶ浜の白い石は石英粗面岩との説明があった。現在では流紋岩に名称が統一されているそうだ。 火山岩の一種で白いものが多いが、黒色のものもある。 東北地方の三陸という名称について説明があった。三陸とは戊辰戦争の戦後処理で陸奥国(むつ)が分割された5国のうち陸前(りくぜん)の国(仙台藩で宮城県の一部、岩手県の一部)、陸中(りくちゅう)の国(主に岩手県)陸奥(りくおう)の国(青森)の陸のついた3国を三陸と総称された。しかし明治中期まで行政地名で使われるのみで一般にはほとんど知られなかった。しかし明治29年の「明治三陸地震」の報道により一般に広まった。したがって三陸は三国の地域名を指すより三陸海岸を指すことが実態である。 |

浄土ヶ浜で集合写真(1班) |

(2班) |

また漁場の総称として「三陸沖」が用いられ、親潮と黒潮がぶつかる「世界三大漁場」の一つである。リアス式海岸の湾内は波が静かで港として古くから使われた。谷が沈降して出来た「溺れ谷」に河川が流れ込み続けると「汽水域」となり沿岸漁業や養殖が盛んに行われている。 陸地は起伏が多く、急な傾斜の山地が海岸にまで迫ることもあり、平地が少ないため、陸路での移動は不便になりやすい。このため、長らく船以外に外部との交通手段がない「陸の孤島」となっていた所もある。リアス式の地形は海岸線に対し垂直に開いているため、津波が襲来すると湾口に較べて奥の方が狭くなっている入り江では、波高が通常よりも高くなって被害が大きくなる。 そのため古来より繰り返し津波が襲来し、防潮堤の建設や「津波の怖さ」の伝承、避難訓練が実施されてきた。 |

三陸鉄道宮古駅 |

宮古から北が一部開通、北側のトンネルは車庫替りに使用 |

通常は1輛だが、今日はツアーのため2輛編成 |

車掌さん兼営業マン兼ガイドさんの説明 |

この地域にとって鉄道が重要な「住民の足」 |

乗車証明書付乗車券 |

| 鉄道は1970年一部開通し、順調に路線が延伸され、陸の孤島が解消された。しかし国鉄民営化により廃線の危機があったが、第三セクターを経て1984年「三陸鉄道」が開設された。今回の震災後懸命な復旧工事で北リアス線の小本、宮古間のみが営業再開された。南リアス線は2年後の開通目指しているが鉄橋、橋脚の被害が大きく難問山積の状態である。 「身近で大きな犠牲を受けたが、同情はいらない。この三陸鉄道に乗ってもらうことが、復興の大きな支援となる。是非何度も乗ってください。」と車掌兼営業マンは繰り返し説明した。今回の震災で「三陸鉄道」は壊滅的な被害をうけ路線は分断された。そのため高校生の通学が困難となり、下宿生活を強いられ、高齢者の通院も障害となっている。 |

| 津波が田老地区の防潮堤を越えた瞬間の写真を手に、説明する三陸鉄道の職員さん。三鉄に一人でも多く乗ってもらおうと、全国各地を飛び回っている。大阪にも出張されてビリケンさんとも顔なじみという。 彼の、震災翌日に町民が声を掛け合ったという「がんぱるっぺ」「がんばるっぺ」という声が印象的だった。 OKN |

| 奇跡の一本松 岩手県陸前高田の高田松原は、日本百景の一つとして讃えられてきた。この松林は約350年前に農作物を海風から保護するために植えられた防風林で、毎年多くの観光客が訪れていた。数万本の松の木が、職務に忠実な警備員のように2キロにわたって整然と弓形に並び、海岸線にしっかりと立って壮観な独特の風景を形成していたのだ。だが「奇跡の一本松」を残して全滅した。 |

数万本の松林で一本だけ残った松 |

ガレキ分別作業は最後は手作業で行われている |

海水に浸った杉は立枯れしていた |

補強された奇跡の一本松 |

三陸鉄道は橋脚だけが残され、盛土部分は跡形もない |

津波は陸地より早く川を遡上した |

今は嘘のような穏やかな海を見つめるウミネコ |

早朝ホテルから出発するボランティア |

津波警報が出たら高台への真新しい誘導標 |

| 南三陸町というより現地では志津川と呼ぶことが多い。今回大被害を受けた。 死者396名行方不明者612名建物被害3,330戸、特に志津川地区2020戸(り災率75%)の被害が大きかった。 5波の津波が来た。陸の津波は遅いが、川の津波は早い、戻る津波は3倍の早さだった。 防災庁舎のスピーカーは最後まで冷静な声で避難を呼びかけた。44回淡々と放送を繰り返した。最後に2回「住民の皆様は高台に避難してください」と放送されたあと、声が消えた。放送した遠藤未来さんは「天使の声」と呼ばれている。南三陸町の人口約17,700人のうち半数近くが避難し無事だった。 |

遠藤未来さんに関する記事(河北新報) |

地元のボランティアガイドさんは自身も被災者であ り、生々しい被害の模様を熱く説明してくれた。 海に向かって曲がってしまったフェンス。 津波は引き潮の威力もものすごい!この力で多くのものを 海へ持っていってしまった・・・ 低くて、悲しさに押しつぶされそうで、それでいて力強く、 犠牲者の分も生きていかなければ・・・との想いが伝わってきた。 物静かな話しぶりだけど、津波の怖さがジンジン伝わってきた。

|

津波にのみこまれた防災対策庁舎   引き波でへし曲げられたフェンスの支柱 |

南三陸町は昔から度々津波に襲われたが、それでも豊饒の海と古来砂金の町として盛え、人口が増え続けてきた。その豊かな街が津波により一瞬にして消えた。 それでもガレキに埋もれた川に鮭が戻ってきた。上流の養殖場の職員は涙で迎えた。

|

石巻市の大川小学校の悲劇

|

津波から町を守った松島湾の島々 |

瑞巌寺の門前の津波到達点 |

五大堂の太鼓橋 |

国宝瑞巌寺の足元まで津波が襲ったが、松島の島々が守り津波の規模は衰えた。古来より寺社仏閣は津波が来ない場所に建てられている。今回も三陸各地の津波到達点のギリギリ外に神社仏閣は建てられていた。瑞巌寺は海岸から直ぐ近くであるが、津波の被害はなかった。繰り返し襲った津波を考慮して建てられているのだろう。 松島の瑞巌寺五大堂の太鼓橋は踏み板が透かされて貼られている。足元を一歩一歩見つめて歩き、他人に向って理屈を言う前に、自分の足元をみて反省せよという禅の「脚下照顧」の教えだ。 東北応援ツアーということで、ガイドさん3人の印象がとても強かった。 この記事は羽後交通のバスガイドさん、三陸鉄道の車掌ガイドさん、南三陸町のボランティアガイドさんのガイド内容をメモし、少しの注釈を加えて掲載しました。(一部Wikipedia引用) 今後も震災の語り部として頑張っていただきたいと思います。また一日も早い復興をお祈りいたします。 今回、実際に被災地を訪れ、現地で起きた事を見、聴き、いろいろなことを感じた。その中で「自然の地形は昔と全く変わっていない。被害を受けたのは人間と人間の作ったものだ。」という言葉と「川を津波が遡上し、海の見えない高台にも津波が襲った」という事実だ。人間の常識では計りきれない地球そのものの存在と自然の力を思い知らされたような気がする。自然はもともと想定外の動きをするものだ。科学の力とか人類の叡智などと奢ってはいけない。自然から学ばなければならないことをあらためて感じたツアーだった。 現地で早朝に震度4の地震の揺れを経験し、帰路の新幹線は台風接近のため浜松に2時間余り停車を余儀なくされ、帰宅は深夜となった。一層自然災害について考える旅となった。 |

南三陸町商工会パンフレットより |

文/石井、奥野、黒川・写真/小林、一ノ瀬、奥野、石井・編集/石井

企画:一ノ瀬、クラブツーリスト