UP 2019.9.20

Utm

シニア自然大学校自然と環境科2019年9月施設見学

琵琶湖疎水記念館と関電蹴上発電所

見学先およびルート

明治期に京都の近代化に寄与した琵琶湖疏水を記念して建設された「琵琶湖疏水記念館」と、疎水で得られた水力を有効活用した、日本で最初の商用水力発電所である「蹴上発電所」等を見学しました。

地下鉄蹴上駅→蹴上インクライン・ねじりまんぼ→琵琶湖疎水記念館→京都市国際交流会館(昼食)→南禅寺境内・水路閣→田邉朔郎銅像・取水口→関電蹴上発電所

明治期に京都の近代化に寄与した琵琶湖疏水を記念して建設された「琵琶湖疏水記念館」と、疎水で得られた水力を有効活用した、日本で最初の商用水力発電所である「蹴上発電所」等を見学しました。

地下鉄蹴上駅→蹴上インクライン・ねじりまんぼ→琵琶湖疎水記念館→京都市国際交流会館(昼食)→南禅寺境内・水路閣→田邉朔郎銅像・取水口→関電蹴上発電所

|

1.琵琶湖疎水記念館 10:30~11:30

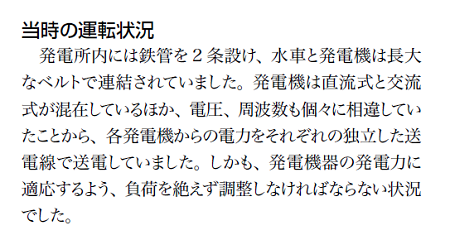

「琵琶湖疏水」は、明治維新後、東京遷都により人口が減少し衰退した京都の復興策として計画され、明治23年(1890)に完成しました。琵琶湖疏水を活用した水力発電や水車動力は産業を大きく発展させ、舟運により人や物の行き来が盛んになるなど、京都は新たな活力を得ました。それから20年後、さらに第2疎水を建設し、上水道を整備しました。

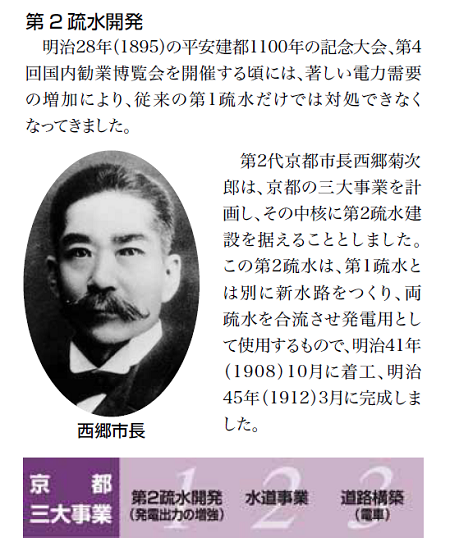

琵琶湖疏水記念館は、琵琶湖疏水竣工100周年を記念して京都市によって平成元年8月に開館され、今年3月にリニューアルオープンしました。学芸員の久岡さんの案内で第1展示室 (1.明治時代 琵琶湖疏水の計画と建設)、第2展示室(大正・昭和時代 近代化へのあらまし)、 第3展示室(3.今そして未来へ)の展示ならびに第1期蹴上発電所のペルトン水車およびスタンレー式発電機現物を見学しました。

「琵琶湖疏水」は、明治維新後、東京遷都により人口が減少し衰退した京都の復興策として計画され、明治23年(1890)に完成しました。琵琶湖疏水を活用した水力発電や水車動力は産業を大きく発展させ、舟運により人や物の行き来が盛んになるなど、京都は新たな活力を得ました。それから20年後、さらに第2疎水を建設し、上水道を整備しました。

琵琶湖疏水記念館は、琵琶湖疏水竣工100周年を記念して京都市によって平成元年8月に開館され、今年3月にリニューアルオープンしました。学芸員の久岡さんの案内で第1展示室 (1.明治時代 琵琶湖疏水の計画と建設)、第2展示室(大正・昭和時代 近代化へのあらまし)、 第3展示室(3.今そして未来へ)の展示ならびに第1期蹴上発電所のペルトン水車およびスタンレー式発電機現物を見学しました。

|

|

|

| 第1展示室で説明を受ける | 第1期蹴上発電所ペルトン水車 | |

|

||

| 琵琶湖疎水記念館地下1階(南禅寺船溜まり前)にて | ||

京都市国際交流会館での昼食後、南禅寺境内を横断するアーチ型水道橋である「水路閣」、第1琵琶湖疏水建設工事を指揮した田邉朔郎博士の銅像、琵琶湖疏水から発電に必要な水を取り込む取水口を廻って蹴上発電所に入りました。

|

|

|

|

| 水路閣 | 取水口ゲート | 蹴上発電所への水圧鉄管 |

2.関電蹴上発電所 13:30~14:30

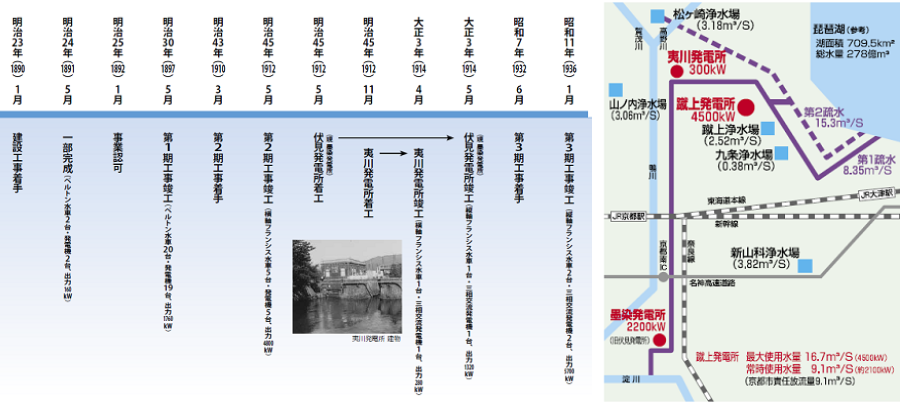

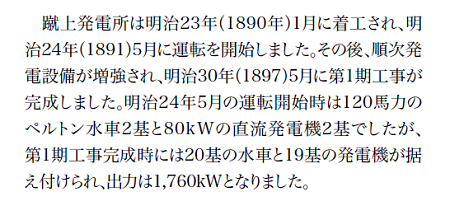

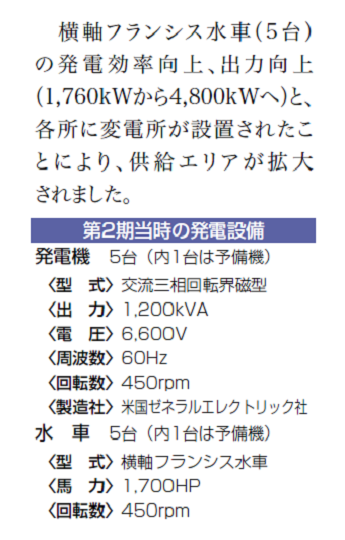

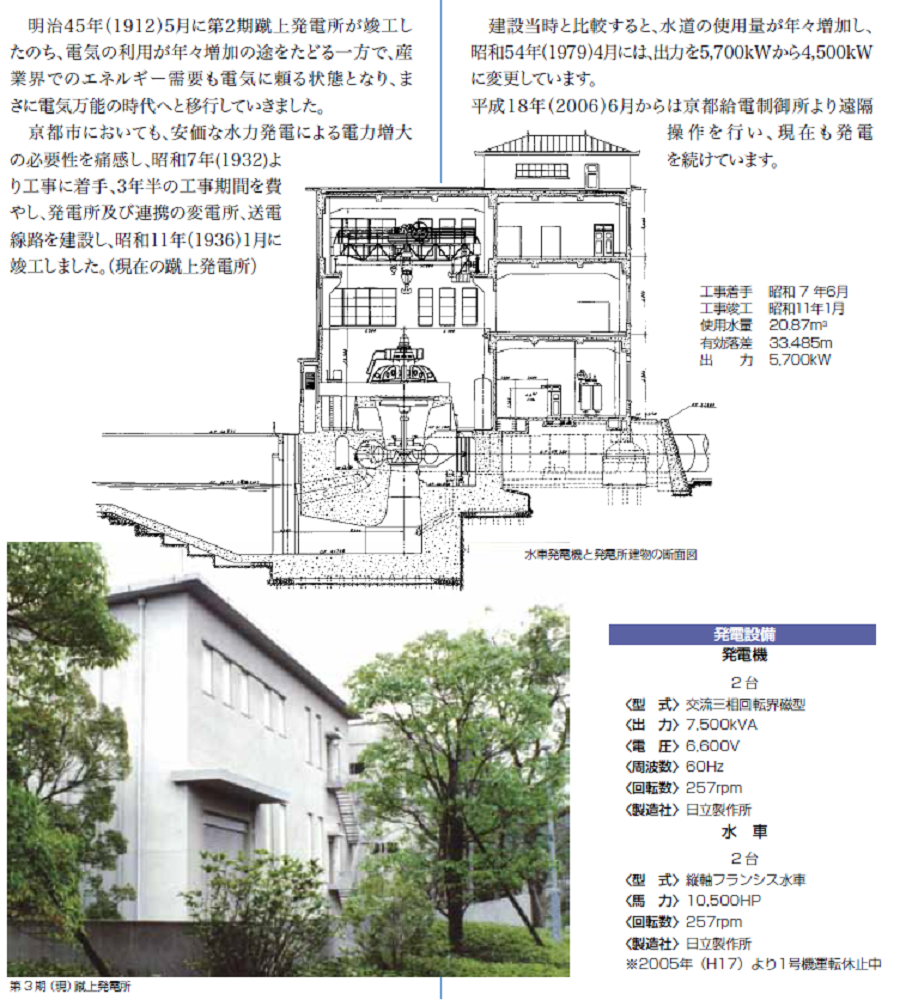

蹴上発電所は明治24年(1891)に日本で最初の商用水力発電所として運転を開始し、125年以上たった今も京都の街に電気を送り続けています。当発電所の電力は、近接する蹴上インクラインの動力源として用いられ、近隣に配電されたほか、明治28年(1895)に開通した京都電気鉄道(のちの京都市電)でも使われました。昭和17年(1942)京都市から関西配電(関西電力の前身の1社)に現物出資され、現在は関西電力の発電所になっています。

見学会では発電所の概要説明の後、レンガ造りの第2期蹴上発電所外観、第3期蹴上発電所内部および放水口を見学しました。第1期(直流、交流が混在し、電圧、周波数も個々に相違した多数の小容量発電機からそれぞれ独立した送電線で負荷に送電)、第2期(水車・発電機の大容量化)、第3期(水車・発電機をさら大容量化、2006年には当発電所を無人運転化、京都運転制御所から他の発電所と共に遠隔監視制御)の変遷を学ぶことができました。

「土木遺産」であり、現役の水力発電所でもあり、power with heartPRの一翼も担う蹴上発電所は周囲の環境に溶け込んだ発電所でした。

蹴上発電所は明治24年(1891)に日本で最初の商用水力発電所として運転を開始し、125年以上たった今も京都の街に電気を送り続けています。当発電所の電力は、近接する蹴上インクラインの動力源として用いられ、近隣に配電されたほか、明治28年(1895)に開通した京都電気鉄道(のちの京都市電)でも使われました。昭和17年(1942)京都市から関西配電(関西電力の前身の1社)に現物出資され、現在は関西電力の発電所になっています。

見学会では発電所の概要説明の後、レンガ造りの第2期蹴上発電所外観、第3期蹴上発電所内部および放水口を見学しました。第1期(直流、交流が混在し、電圧、周波数も個々に相違した多数の小容量発電機からそれぞれ独立した送電線で負荷に送電)、第2期(水車・発電機の大容量化)、第3期(水車・発電機をさら大容量化、2006年には当発電所を無人運転化、京都運転制御所から他の発電所と共に遠隔監視制御)の変遷を学ぶことができました。

「土木遺産」であり、現役の水力発電所でもあり、power with heartPRの一翼も担う蹴上発電所は周囲の環境に溶け込んだ発電所でした。

|

||

| 蹴上発電所と疎水系発電所の沿革 | ||

|

||

| 第1期蹴上発電所 | ||

|

|

|

| 第2期蹴上発電所 | ||

|

|

|

| 第3期蹴上発電所 | ||

|

||

|

|

|

| 第2期発電所前にて |