UP 2019.8.22 Utm

シニア自然大学校自然と環境科2019年8月施設見学

積水ハウス(株)納得工房、福寿園CHA遊学パーク

実施日:令和1年8月9日(金)

参加者:16名

集合場所・時間:近鉄京都線高の原駅 10時

天 候:晴れ、気温:38℃

参加者:16名

集合場所・時間:近鉄京都線高の原駅 10時

天 候:晴れ、気温:38℃

|

① 積水ハウス(株)納得工房 「理想の住まい」を発見するために、視覚情報だけでなく、 立体的イメージを組み立てていくことの出来る住まい の体験学習施設にお邪魔させて頂いた。

|

|

|

1件の住宅から1日に排出されるCO2・・・・5.6m3、111Kg(1980年代) CO2は1年間でこんなに排出されている 1人の呼吸からCO2排出量(年間)320Kg・・・・木が2~3本必要 |

|

キッチンゾーン

|

スペースに合わせたキッチン 今更夢の様なキッチンを紹介されてもな! シンクの高さが自由に調節できるシステム |

照明ゾーン

|

上から照らすのと下から照らす違いを体験 白熱灯、蛍光灯、LEDの違いの説明 |

|

② 福寿園CHA遊学パーク

13;30 見学スタート(90分)・・・・世界のお茶を体験コース

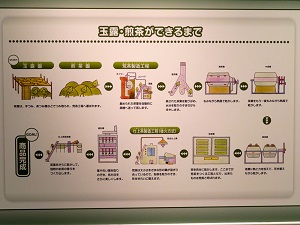

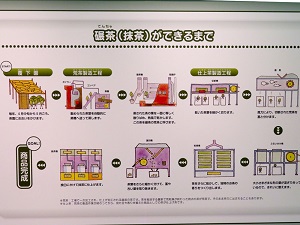

福寿園CHA遊学パークは、茶を通じて「人と人」「人と文化」「文化と文化」の出会いの場です。世界の人々に愛され親しまれ続けている茶(CHA)により深く関わり親しんでいただくCHAの遊学パークです。 緑豊かな茶園と日本茶のみならず世界の茶に関する体験、見学の施設を楽しめる。石臼で抹茶をつくる体験やお茶の淹れ方教室、茶摘みなどの体験のほか、お茶の歴史や種類、製造工程や福寿園の歴史などをパネルと映像等で学べるフロアもある。

|

|

|

| 看板 | スクール室 | お茶の種 |

|

|

|

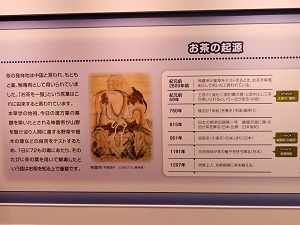

| 説明を聞く | お茶の起源 | 玉露・煎茶の出来るまで |

|

|

|

| 碾茶が出来るまで | 3種の世界のお茶とお菓子を頂く | 世界のお茶 |

|

||

| 研究所の茶畑 玉露を作るには2月、3月には朝 霜が発生する為、上部に扇風機 を回し暖かい空気を回流させる。 種から育てると他の種と混ざる ため、福寿園さんでは挿し木を 行っている。 |

世界のお茶 美味しく頂きました。 |

玉露と煎茶の説明を聞く 試飲をしてから、購入をする様 に。 |

世界の茶の歴史

ヨーロッパに伝わったのは大航海時代に入る16世紀。中国広東にやって来たポルトガル人が 最初にお茶を味わった西洋人だといわれている。17世紀に入ると新たにアジア交易の覇権を握った オランダ人によってお茶(紅茶)かイキリスに輸出されるようになりました。

お茶が世界の隅々にまで普及したのは20世紀に入ってからです。

日本の茶の歴史

日本の最古の、信頼できる喫茶記録は、「日本後紀」にある「弘仁6年(815年)4月2日、僧・永忠が 嵯峨天皇にお茶を奉った」というものです。当初、お茶は大変貴重品でした。それが普及したのは、 鎌倉時代に臨済宗の開祖栄西がお茶を中国・宋から持ち帰ったのがきっかけです。

当時のお茶は抹茶に近く、江戸時代に入ってからは煎茶が茶の中心となり、庶民の口にも入るようになりました。当時は、お茶請けに栗などの木の実が食べられていました。

宇治茶の歴史

①.宇治茶の発祥(平安~鎌倉時代) ②.天下茶(室町時代) ③.茶の湯の文化(安土桃山時代) ④.将軍の茶と庶民の茶(江戸時代~明治)

ヨーロッパに伝わったのは大航海時代に入る16世紀。中国広東にやって来たポルトガル人が 最初にお茶を味わった西洋人だといわれている。17世紀に入ると新たにアジア交易の覇権を握った オランダ人によってお茶(紅茶)かイキリスに輸出されるようになりました。

お茶が世界の隅々にまで普及したのは20世紀に入ってからです。

日本の茶の歴史

日本の最古の、信頼できる喫茶記録は、「日本後紀」にある「弘仁6年(815年)4月2日、僧・永忠が 嵯峨天皇にお茶を奉った」というものです。当初、お茶は大変貴重品でした。それが普及したのは、 鎌倉時代に臨済宗の開祖栄西がお茶を中国・宋から持ち帰ったのがきっかけです。

当時のお茶は抹茶に近く、江戸時代に入ってからは煎茶が茶の中心となり、庶民の口にも入るようになりました。当時は、お茶請けに栗などの木の実が食べられていました。

宇治茶の歴史

①.宇治茶の発祥(平安~鎌倉時代) ②.天下茶(室町時代) ③.茶の湯の文化(安土桃山時代) ④.将軍の茶と庶民の茶(江戸時代~明治)

|

猛暑の中お疲れ様でした。