UP 2017.12.13 kita

シニア自然大学校環境科2017年12月野外活動

名勝依水園巡りと奈良町からくりおもちゃ館体験

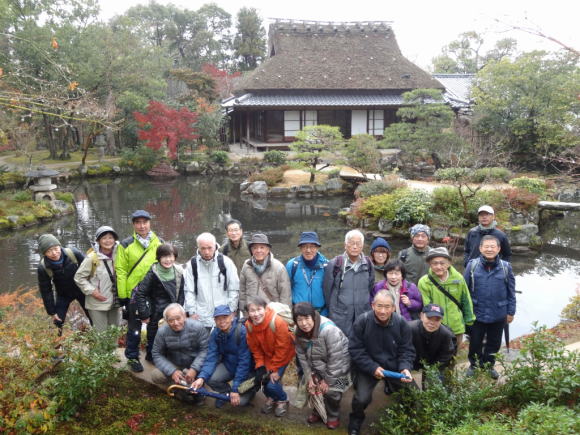

小雨決行としていたが、連日の冷え込みと雨模様で欠席者続出で21名となった。近鉄奈良駅界隈はいつものことながら海外からの観光 客で賑わっていた。依水園は駅から東へ15分、からくりおもちゃ館は南へ15分で行けます。

◆依水園

依水園は面積3400坪で国指定の文化財。江戸前期の前庭と明治の後庭とで異なった時代に造られた二つの池泉回遊式庭園で構成されている。前庭は武士の裃などに使われた高級麻織物奈良晒のご用商人清須美道清が造り、周りから隔絶された静かな空間で煎茶を愉しむための三秀亭がある。

後庭は明治32年に実業家関藤次郎が引き継ぎ茶の湯や詩歌を愉しむために作った。作庭は裏千家12世叉妙斎宗室により挺秀軒 清秀庵 氷心亭がある。茶室の露地の飛び石を踏んで進むと突然視界が開けて広大な空間が現れる。若草山 春日奥山 御蓋山 (三笠山) 隣接する東大寺南大門を借景として池に映る季節の花木と遙かに広がる空までも取り込んだ贅沢な空間となる。

東大寺には高さ100mを超える東西の七重の塔があったが西塔の心柱の巨大な礎石や挽石臼が飛び石や沢渡りに使われ、頼山陽が揮毫した扁額などがある。

後庭は明治32年に実業家関藤次郎が引き継ぎ茶の湯や詩歌を愉しむために作った。作庭は裏千家12世叉妙斎宗室により挺秀軒 清秀庵 氷心亭がある。茶室の露地の飛び石を踏んで進むと突然視界が開けて広大な空間が現れる。若草山 春日奥山 御蓋山 (三笠山) 隣接する東大寺南大門を借景として池に映る季節の花木と遙かに広がる空までも取り込んだ贅沢な空間となる。

東大寺には高さ100mを超える東西の七重の塔があったが西塔の心柱の巨大な礎石や挽石臼が飛び石や沢渡りに使われ、頼山陽が揮毫した扁額などがある。

依水園入口 |

庭園散策 |

ガイドの説明を聞く |

借景の庭園 |

礎石や石臼も |

茶室 |

三秀亭をバックに |

ささやかに十月桜や依水園 二三弥

◆寧楽美術館

依水園の中にあって、神戸で海運業を営んだ中村家が昭和14年に関氏より依水園を買い受けた。準策 準一 準佑の中村家3代が収集した美術品をS33年より公開した。古代中国の青銅器 拓本 古印 古鏡 高麗・朝鮮李朝の陶磁器 日本の茶道具など多岐にわたる。S44 年に現在の美術館を建てた。屋根に特徴があって、茅葺屋根で裾を瓦茅きとした「大和造り」の屋根をむくり屋根の本瓦葺きで現してい る。

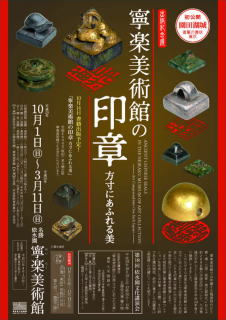

今回は中国の古印を特集展示していて古いものはBC500年位からあって縄文・弥生時代に中国ではすでに文字かあったことに驚いた。

『印』には官印と私印かあるが官印は官僚制度と結び付いていて"つまみ"の形、通していた紐の色にも官位によって厳しく定められていた。常に腰帯にぶら下げていたため官吏の象徴でもあった。宋時代頃から美術的高さが評価され収集鑑賞の対象となった。紙に押して使うのは唐代頃でそれ以前は木簡竹簡の束を止める「封泥」として粘土の塊に押していた。印材は初期は銅でのちに金 玉 石などになり国宝の九州志賀島の金印は漢時代のもの。200個以上展示されていたが2千個以上所蔵とのこと。他に種々の私印 4面印 6面印など珍しい印もあった。美術館、庭園とも学芸員の方に詳しく解説頂いた。

今回は中国の古印を特集展示していて古いものはBC500年位からあって縄文・弥生時代に中国ではすでに文字かあったことに驚いた。

『印』には官印と私印かあるが官印は官僚制度と結び付いていて"つまみ"の形、通していた紐の色にも官位によって厳しく定められていた。常に腰帯にぶら下げていたため官吏の象徴でもあった。宋時代頃から美術的高さが評価され収集鑑賞の対象となった。紙に押して使うのは唐代頃でそれ以前は木簡竹簡の束を止める「封泥」として粘土の塊に押していた。印材は初期は銅でのちに金 玉 石などになり国宝の九州志賀島の金印は漢時代のもの。200個以上展示されていたが2千個以上所蔵とのこと。他に種々の私印 4面印 6面印など珍しい印もあった。美術館、庭園とも学芸員の方に詳しく解説頂いた。

寧楽美術館 |

企画展パンフ(ホームページより) |

駝紐銅印 中国晋(ホームページより) |

大和棟の傾斜もよけれ冬もみぢ 二三弥

奈良県庁6階食堂で昼食としたが、雨のため見晴らしは良くなくて興福寺の五重の塔が霞んで見えた。

12月は屋上の解放は13時から と示されていたが一部の人は上がれたらしい。

12月は屋上の解放は13時から と示されていたが一部の人は上がれたらしい。

奈良県庁の食堂でお昼 |

県庁屋上から若草山方面 |

奈良公園は雨でも外国人が多い |

◆奈良町からくりおもちゃ館

午後1時に行基像前に再開集合して外国人で賑わうアーケードの下を奈良町に向かう。商店街は外国人経営の店も有ったりして様変わりしている。

からくりおもちゃ館は築130年の民家で奈良の観光振興と奈良町の活性化に役立ててほしいと奈良市が旧松矢家から寄贈された。からくりおもちゃは奈良大学名誉教授が学生と共に昔の物を復元して寄贈され町家空間で昔のおもちゃに実際に触れて遊べる体験工房。おもちゃは200点ほどあるが常時20点ほど展示され2ケ月毎に入れ替えられる。

遊び飽きた人、遊び足りない人とまちまちなので流れ解散とした。

からくりおもちゃ館は築130年の民家で奈良の観光振興と奈良町の活性化に役立ててほしいと奈良市が旧松矢家から寄贈された。からくりおもちゃは奈良大学名誉教授が学生と共に昔の物を復元して寄贈され町家空間で昔のおもちゃに実際に触れて遊べる体験工房。おもちゃは200点ほどあるが常時20点ほど展示され2ケ月毎に入れ替えられる。

遊び飽きた人、遊び足りない人とまちまちなので流れ解散とした。

からくりおもちゃ館 |

おもちゃの説明 |

影絵の実演 |

◆奈良町のその他の見どころ

霊符神社の狛犬は笑っている |

にぎわいの家 |

格子の家 |

解散のあと勧められた"奈良町にぎわいの家"に寄って見た。まさに豪商の屋敷で沢山な座敷に庭も上品に整えられて、仏間の天井は格天井で絵が描かれ、床の間には東大寺で遣われていたという釘穴やほぞ穴が沢山ある真っ黒に煤けた柱や二月堂の修ニ会で使われた松明の燃えかす?の竹が床柱となっていた。これは明治人のエコではなく粋でしょうか。