UP 2016.6.18 kita

シニア自然大学校環境科2016年6月野外活動

枚方市東部清掃工場見学と一休寺拝観

1.枚方市東部清掃工場見学

清掃工場に到着すると管理棟3階の研修室に案内された。

初めに、清掃工場のビデオ(約15分)を見て、谷野班長から施設の概要説明を受け、その後、工場内を見学した。

この清掃工場は、ゴミ焼却施設が平成20年12月から、粗大ゴミ破砕施設が平成25年4月から稼働している。

初めに、清掃工場のビデオ(約15分)を見て、谷野班長から施設の概要説明を受け、その後、工場内を見学した。

この清掃工場は、ゴミ焼却施設が平成20年12月から、粗大ゴミ破砕施設が平成25年4月から稼働している。

清掃工場の概要説明を受ける |  枚方市東部清掃工場の全景 |

◎枚方市東部清掃工場の概要

○ ゴミ焼却設備

・焼却能力 240トン/日 (120トン/日 2基)

・焼却炉型式 全連続式焼却炉(ストーカ式)

・ボイラー形式 自然循環式廃熱ボイラー

最大蒸発量 20.1トン/H

○ 発電設備

・衝動横置抽気腹水タービン

・最大発電出力 4,500キロワット

○ 灰溶融設備

・燃料式灰溶融炉

・溶融能力 24トン/日 × 2炉(交互運転)

・焼却能力 240トン/日 (120トン/日 2基)

・焼却炉型式 全連続式焼却炉(ストーカ式)

・ボイラー形式 自然循環式廃熱ボイラー

最大蒸発量 20.1トン/H

○ 発電設備

・衝動横置抽気腹水タービン

・最大発電出力 4,500キロワット

○ 灰溶融設備

・燃料式灰溶融炉

・溶融能力 24トン/日 × 2炉(交互運転)

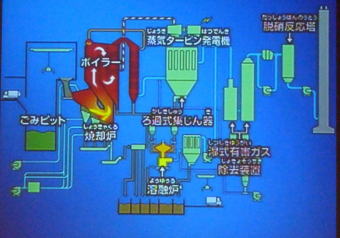

ごみ焼却処理の流れ |  焼却炉の内部 |

このごみ焼却炉は、下から空気を送り込むことによって850度以上の熱で焼却することができるので、ダイオキシンを発生させずに処理することができる。焼却炉の熱を活用して、発電を行っている。焼却炉がフル稼働しているときは、清掃工場のすべての電力を賄うことができる。余った電力は、関西電力に売却し、年間で2億円以上の現金収入がある。

ごみピットの説明を受ける |  ごみピットのごみをクレーンで撹拌中 |

見学当日は、焼却炉の定期点検が1週間前から行われており、ごみピットの底から20mほどごみが積み上がっていた。搬入されたごみの半分は水なので、ごみを燃え易くするため、クレーンでごみを撹拌する作業が行われていた。

受入供給設備 |  プラットホームで説明を受ける |

ごみ収集車がごみをプラットホームからごみピットに搬入している。ごみを圧縮して収集するパッカー車が、携帯電話のリチューム電池やライターが入っているごみを圧縮すると発火して燃える出すことがある。昨年、2台のパッカー車が燃え出したごみを積みながら、消防車を引き連れて運ばれてきたことがあった。分別収集のルールを守らないと高額なパッカー車を燃やしてしまうことになるので、ごみを出すときは十分注意して欲しい。

焼却灰とスラグの説明を受ける |

焼却炉で焼却された灰は、溶融炉に送られ、都市ガスバーナーによって1200度以上の高温で溶かされ、水で急冷され、ガラス状のスラグになる。このスラグを骨材としてアスファルトに5%程度混ぜて、市内の道路に利用している。

分別収集をきっちりして、ごみの中に鉛等の有害金属の混入がなくなれば、再利用の範囲が広がる。住民の理解と協力の必要性を痛感した。

枚方市東部清掃工場にて |

2.一休寺

一休寺総門 |

方丈庭園(北庭) |

① 沿革

・当寺の元の名は妙勝寺で、鎌倉時代、臨済宗の高僧大慶国師(南浦紹明)が中国の虚堂和尚に禅を学

び、帰朝後禅の道場をここに建てたのが始めである。

・その後、元弘の戦火にかかり復興ができなかったものを、六代の法孫に当たる 一休禅師が康正年中

(1455年~6年)、宗祖の遺風を慕って堂宇を再興し、師恩に報いる意味で「酬恩庵」と命名し

た。

・一休禅師は、ここで後半の生涯を送り、81歳で大徳寺住職となった時もこの寺から通われた。

・文明13(1481)年88歳で亡くなられ、遺骨は当所に葬られた。

このように禅師が晩年を過ごされたことにより、「一休寺」の通称で知られるようになった。

び、帰朝後禅の道場をここに建てたのが始めである。

・その後、元弘の戦火にかかり復興ができなかったものを、六代の法孫に当たる 一休禅師が康正年中

(1455年~6年)、宗祖の遺風を慕って堂宇を再興し、師恩に報いる意味で「酬恩庵」と命名し

た。

・一休禅師は、ここで後半の生涯を送り、81歳で大徳寺住職となった時もこの寺から通われた。

・文明13(1481)年88歳で亡くなられ、遺骨は当所に葬られた。

このように禅師が晩年を過ごされたことにより、「一休寺」の通称で知られるようになった。

② 一休禅師(一休宗純)

・室町時代に生きた、臨済宗大徳寺派の禅僧。

・京都生まれで、幼名は千菊丸。後小松天皇の血を引くと言われている。

・京都生まれで、幼名は千菊丸。後小松天皇の血を引くと言われている。