UP 2015.8.23 kita

シニア自然大学校環境科2015年8月施設見学

大阪市立科学館

厳しい残暑を見越しての企画でしたが、折しも19日 こうのとり打ち上げ成功のニュースを耳にしグッドタイミングでした。館内は、お弁当持参の夏休み中の親子連れで賑い、未来の科学者の誕生が期待できそうです。

大阪市立科学館は、1989年10月7日開館。テーマは、「宇宙とエネルギー」。

常設展示では、参加型を中心に200アイテムほどあり、サイエンスショーは、時期に合わせ、三か月ごと違ったテーマで行われています。

大阪市立科学館は、1989年10月7日開館。テーマは、「宇宙とエネルギー」。

常設展示では、参加型を中心に200アイテムほどあり、サイエンスショーは、時期に合わせ、三か月ごと違ったテーマで行われています。

正面入り口での集合写真の後、4Fから展示場を自由見学

先ず大阪市立科学館前で集合写真 |

装置やパネル、実物等を見て、実験して、解説文をよんで、ボランテアさんに聞いて、想像を絶する宇宙の大きさを体感する。宇宙、地球、人を作るのは、色々な原子、原子体重計まで用意されて興味深く楽しませてくれる。これから解明を待たれる暗黒物質(ダークマター)、ISSの役割、増すであろうこうのとりの存在感、この先の日本に夢を託したい。

4Fの展示場から見学 |

「銀河系をくぐろう!」 |

スーパーカミオカンデの光電子増倍管 |

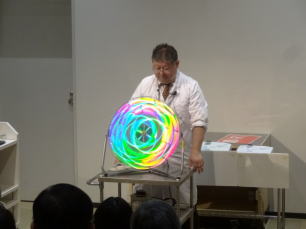

3F サイエンスショー「赤青緑の光サイエンス」見学

国際光年の今年「光」を中心に捉えた光の三原則 赤、青、緑の光を使っての実験は、興味深く、楽しく、かつ分かりやすい解説でまさにショーだった。

私たちが、いろいろなものに色がついて見えるのは、ひとつは物自身は光らず、太陽や電球の光の中に混ざっている様々な光の色が吸収されたり、反射して色が見えているため。

もう一つは、光の色を直接見ている場合。それは、人の目の細胞と大きく関わっている。

サイエンスショー |

CDをならべて回転すると... |

R・G・Bの影の色は? |

昼食 館内には、昼食や休憩のできる多目的室が設けられている

B1F プラネタリウム観覧

夏の大三角形 8月下旬 夜9時ごろ 南の空高く(頭の真上)観察出来る ベガ(おりひめ、こと座)アルタイル(ひこぼし、わし座)デネブ(はくちょう座)の三つ星から成る

天の川、星座の解説。リアルな星空、迫力ある映像に圧倒されつつも、フランス製のシートは、とても心地よい。 今夜、油井さんが、滞在されているISSが見られるとのこと。(私は、ダメだった)

プラネタリウムの看板 |

午後1時からの部に団体で |

プラネタリウム内部(上映前) |

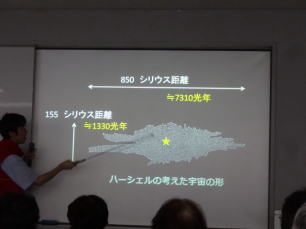

B1F 研修室 「天の川をさぐる」をテーマで嘉数学芸員さんの解説

人間が作った学問で古いものは、医学、天文学である。それほど天文学は、人間にとって重要あったと思われる。 天の川の存在の歴史は、マゼランの世界一周から、知ることが出来る。ガリレオの天体望遠鏡発明(1609年)で星のあつまりだと確認された。しかし、天体の解明のスピードは、ゆっくりだった。

現在、大阪では能勢の奥で見られるかもしれない太陽、地球などが存在する銀河系(天の川、MilkWay)には、2000億個の星が存在していると言われている。この宇宙には、

それに良く似た銀河が、1700億個以上、今まさに多くの研究者たちが未知なる宇宙を、観測中である。(国立天文台のホームページを覗くと解明された宇宙の図が、載っている。)

昨日(8月20日)は、旧暦の7月7日、まさに七夕。ベガとアルタイルの距離は、15光年。七夕伝説、七夕の由来など身近な話題で話は、尽きない。

B1F研修室にて |

「天の川をさぐる」学芸員の説明 |

宇宙史の1部 |

“天の川の神秘を辿りゐたるなり”

鈴木二三弥

余りにもスケールの大きな話でしたが、当地大阪にこの様な施設があり、気軽に利用できるのは、恵まれていると思います。4F以外は、時間がなくパスしました。今度は、厳冬の季節も良いかなと思います。

盛夏の1日、御参加頂きご協力ありがとうございました。