UP 2015.1.12 kita

シニア自然大学校環境科2015年1月野外活動

新春の奈良・西の京

2015年新春第1回は、奈良・西の京です。

近鉄学園前からバスで赤膚山「東坂」へ、「大塩昭山窯」に着きます。赤膚焼の歴史と製造過程をビデオで学び、一服のお茶をいただいた後、四代目大塩昭山氏の解説で登窯やろくろを使った制作現場を見学しました。午後は、若草山を遠望できる大池を経て、南都七大寺のひとつ「薬師寺」を訪れ、新春を寿ぎました。

赤膚焼「大塩昭山窯」

赤膚焼は、小堀遠州が好んだ遠州七窯のひとつと言われ、茶道具で広く知られています。ことに素朴な奈良絵を持ち味とする茶器は赤膚焼の声価を不滅のものとしています。名の由来は、地名「赤膚山」によるもので、青丹よしのことば通り古来より良質の陶土を産する所であった故だと言われています。 赤膚昭山窯 |

赤膚焼窯元大塩昭山氏の説明 |

ろくろで制作中 ろくろで制作中 |

登り窯 |

見学中 |

独特の絵柄 |

大池

大池は、薬師寺の西に位置し、若草山を遠景とする写真の撮影スポットとしてカメラマンには人気抜群の地であるらしい。この日は、多数の水鳥たちが私たちを歓迎してくれました。 大塩昭山窯から大池への道 |

奈良西の京大池 |

野鳥観察 |

ハシビロガモ♀が食事中 |

ハシヒロガモ♂ |

池越えの薬師寺と若草山 |

法相宗大本山「薬師寺」

薬師寺は、天武天皇により発願(680)文武天皇の御代に至り飛鳥の地において堂宇の完成をみました。平城遷都(710)に伴い現在地に移されたものです。当時は南都七大寺の一つとして、その大伽藍は我が国随一の荘美を誇りました。爾来1300年、幾多の災害を受け灰燼に帰しましたが、昭和42年高田好胤管主により復興が発願され、現在では金堂・西塔・中門・回廊・大講堂が復元されています。なお、国宝東塔は修理中で仮囲いの中にお隠れでした。 なら観光ボランティアガイドの案内で、金堂・大講堂・東院堂・玄奘三蔵院と大唐西域壁画殿(平山郁夫画伯の大壁画)を見学し、国宝薬師三尊像などいにしえの仏教文化に想いを馳せたひとときでした。 西塔 |

||

薬師寺 |

東塔は解体修理中 |

ボランティアガイドの説明、正面は金堂 |

大講堂 大講堂 |

玄奘三蔵院 玄奘塔 玄奘三蔵院 玄奘塔 |

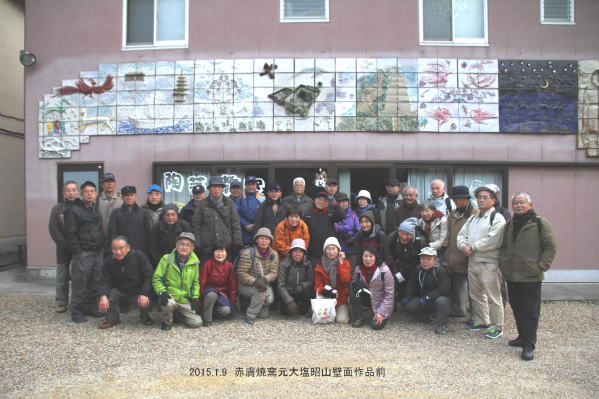

●集合写真

赤膚焼大塩昭山窯元の建物前 |

●参加者:38名