|

UP 2014.9.23 kita

シニア自然大学校環境科2014年9月野外活動

| 竹内街道~日本最古の官道~を歩く |

| ◆9月19日(金)くもり 参加者 35名 |

|

|

堺市の大小路から二上山の南麓、竹内峠を越え、奈良県葛城市の長尾神社に至る約30キロの竹内街道。今回は、このうち二上山山麓に広がる太子町の竹内街道ぞいの古き歴史の足跡をたどりました。案内は、太子町街人(ガイド)の会のボランティアガイドさん5名にお願いしました。

まずは、バス停前の叡福寺・聖徳太子御廟を見学。太子信仰により天皇、皇族の方々や多くの人々が参詣した寺で、今も美しく整備されていました。聖徳太子御廟では、太子の遺書として流布したとされる20の句が刻まれた「廟窟偈碑」があり、一度参拝すれば、迷いを離れ、必ず、極楽に往生できるという言い伝えで、環境科の皆さんもしっかり碑をなでて祈願されていました。

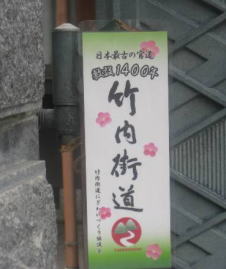

竹内街道説明 |

叡福寺山門 |

聖徳太子御廟 |

多宝塔 |

「廟窟偈碑」の説明 |

そこから、しばらく歩くと、細くなだらかな坂の竹内街道に入りました。竹内街道は西暦613年、「難波から京(みやこ)に至る大道を置く」と日本書紀に記された最古の官道で、飛鳥時代には中国や朝鮮半島のすぐれた文化を飛鳥の京にもたらしました。また、聖徳太子信仰の中心地、叡福寺参りや大峰山、熊野、高野山、伊勢への参拝や、西国33か所巡礼をする人々の信仰の道でもあり、大和と河内を行き来する商人たちの経済の道、また、遠い昔は讃岐石(サヌカイト)を求めて二上山をめざした石の道でもあったそうで、時代とともに大きな役割を担ってきました。

竹内街道風景 |

竹内街道風景 |

竹内街道のマンホール |

また、ここ太子町には、梅の花びらが5枚であることに因んで梅鉢御陵と呼ばれる5つの陵墓・・敏達天皇、用明天皇、推古天皇、孝徳天皇と聖徳太子御廟があるほか、6世紀末から7世紀中頃までの古墳時代末期の古墳が集中しており、多くが天皇、皇族級の大古墳で、「王陵の谷」と呼ばれているそうです。ただ、なぜ、この地にこれほどたくさんのお墓があるのか理由は定かではないそうですが、ここが歴史的に非常に重要な場所であったことは間違いないようです。

次に、梅鉢御陵のうちの2つ目、孝徳天皇陵を訪ねました。道沿いには石碑、辻々には道標が残っていて、多くの人々がこの街道を行き交ったことがわかります。また、孝徳天皇陵のそばには、大道旧山本家住宅がありました。ここは、大和棟と呼ばれる特徴的な造りの家で歴史を感じさせる重厚感があり、他にもこのような白壁の家々が見られ、かつての街道の雰囲気を味わうことができました。

道標 |

道標 |

町おこし |

餅屋橋道標 |

大道山本家住宅 |

孝徳天皇陵 |

なだらかな坂ながら、ようやく、竹内街道歴史資料館に到着。ここの地下の部屋をお借りして昼食にしました。この歴史資料館は、竹内街道の歴史を展示とパネルで解説しているもので、ガイドの方にはジオラマにより街道の説明をしていただきました。

|

|

|

| 太子町立竹内街道歴史資料館 |

お昼からは、街道を離れて、黄色に色づいた稲穂のもたげる田んぼや、真っ赤な彼岸花が咲く中を推古天皇陵、二子塚古墳、用明天皇陵を訪ねました。のんびりとした風景の中、環境科の皆さんの歩く後姿が、いにしえの旅人の姿と重なりました。

推古天皇陵 |

推古天皇陵 |

稲と彼岸花 |

|

用明天皇陵 |

| 二子塚石棺顕はに彼岸花 二三弥 |

最後は太子ゆかりの西方院を訪れ、解散となりました。

|

|

| 西方院 |

◆集合写真◆

叡福寺 |

太子町立竹内街道歴史館 |

◎ 聖徳太子と言えば、四天王寺や法隆寺を思い起こしますが、ここ太子町は、「和を以って貴しと為す」という17条憲法の言葉を町のモットーにしているだけでなくマンホールにもその言葉を刻んでいて、太子の教えが日常に息づいているように感じました。

企画:4班・小林、まとめ:上須、写真:小林/大野/菊池、地図:平山、俳句:鈴木、編集:北仲